船引高校よさこい部は女性と女児に焦点を当てた奉仕活動を続けているソロプチミスト田村の皆様にご支援いただき活動しています。

今年度も10月10日(金)に国際ソロプチミスト田村の皆様に御来校いただき、「Sクラブ入会式」を行いました。Sクラブの S はService (奉仕)、Society( 社会)、School(学校)の意味です。入会式では、今年度入会する部員1名がSクラブ会員のピンをいただき、Sクラブ誓約を唱和しました。その後、部員を代表して三輪莉緒那部長が助成金をいただきました。

昨年度いただいた助成金はイベントの参加費や物品の購入代として大切に使わせていただきました。今年度いただいた助成金もよさこい部の活動費として大切に使わせていただきます。入会式後には国際ソロプチミスト田村の皆様からよさこい部の活動に対して期待の言葉をかけていただくとともに今後のイベントについての温かいお言葉もいただきました。今年度も国際ソロプチミスト田村の皆様の期待にこたえられるように、奉仕の精神を持って活動に取り組んでいきたいと思います。

10月8日(水)船引高校に献血車がきました。

8名の生徒と先生が200mlと400mlの献血に協力しました。

献血に協力してくれた方からは、「スタッフの方が話しかけてくれていたので、スムーズに採血ができた」、「楽しかった」、「想像よりも痛くなかった」、などの感想がありました。また、献血後にたくさんお土産をもらうことができたことから、それくらい献血をする人が少ないのかなと感じたようです。

今回献血にご協力いただいたみなさん、ありがとうございました。

今後も献血の場を提供できたら、と考えています。

受付用のバスで受付と問診を行ったあと、採血用のバスに移動します。

採血用のバスでは、健康状態を確認してもらいます。健康状態に問題がなければ、採血を行います。

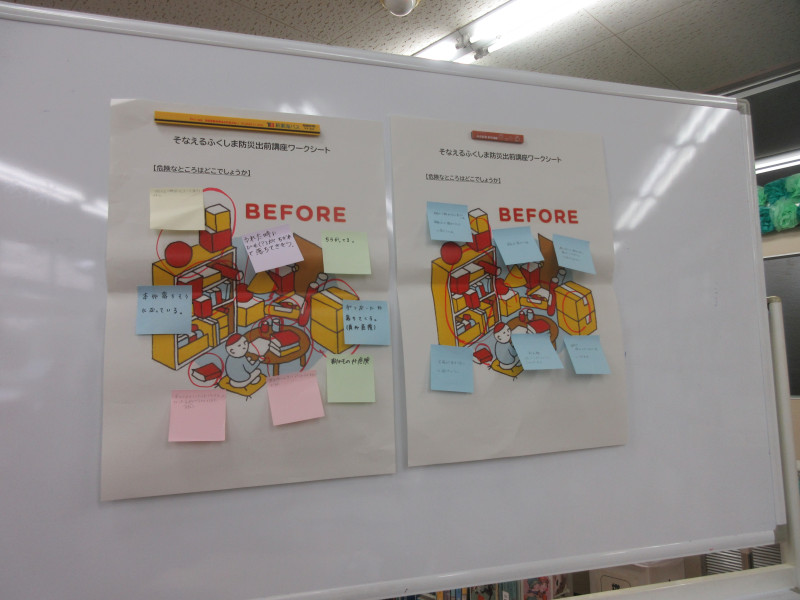

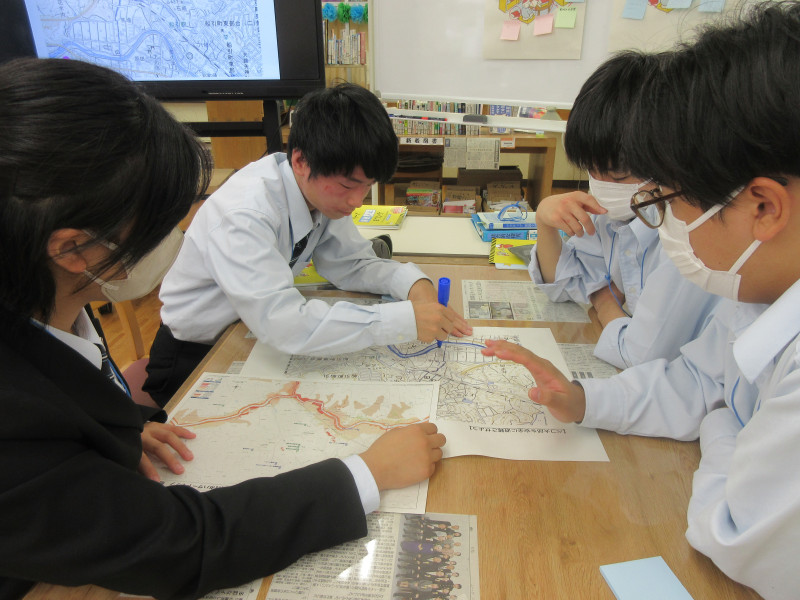

2学年、総合的な探究の時間(防災班)では、ハザードマップの普及や地区防災計画の策定について取り組んでいます。

よりよい活動にするために、本日より全8回の福島県危機管理部災害対策課の方による防災に関する講義が始まりました。本日の講師は、馬場大輔様、佐々木洋輔様の2名に来ていただきました。

グループでのハザードマップを活用した避難経路の確認作業や災害が発生した際、”支援される側から支援する側”になるために大切なことは何かについて教えていただきました。

今後は、街中の危険箇所を確認するため”防災散歩”の実施を予定しています。それらを踏まえ、最終的に船引高校生版”地区防災計画”の策定を目指しています。

9月17日(水)、たむら支援学校高等部と合同で避難訓練を実施しました。

今回は避難開始時間を事前に知らせない形をとったため、実際の地震での避難と近い状況で避難訓練を行うことができました。

生徒はそれぞれ授業を担当している先生の指示に従って、机の下に隠れるなど身の安全を確保し、そして速やかに避難していました。

〈机の下に隠れて安全を確保〉

〈校庭へ避難している様子〉

同日、あわせてJアラートが配信されたという想定の訓練を実施し、校舎内へ避難しました。

災害はいつ起こるか分かりません。だからこそ災害が起こった際に自分自身を守るための方法を身に付けていって欲しいと思います。

【生徒の声】

・思っていたよりも、みんなが冷静に行動できていて驚いた。

・放送や先生の指示をよく聞いて行動できた。外に避難するときも臨機応変に行動し、素早く整列することができた。

9月7日(日)、第17回田村産業地域感謝祭にご招待いただき、地域のみなさんの前で演舞してきました。

船引高校以外にも3つのチームがそれぞれ演舞し、その後全チームで総踊りをしました。お客様との距離が近かったので、お客様に楽しんでいただくことを第一に考え、掛け声や表情を今まで以上に意識して演舞しました。

会場の皆様からたくさんの拍手や手拍子、温かい声援をいただき、また一つやりがいや達成感を味わうことができました。

11月にも地域のイベントへの招待をいただいています。さらに力をつけてイベントを盛り上げられるように頑張っていきたいと思います。

<生徒の声>

・他のチームと一緒に踊ることができて楽しかった。

・地域のイベントに参加できてよかった。自分たちの演舞で盛り上がってくれてたらうれしい。

8月31日(日)、郡山駅西口広場及びうすい百貨店前なかまち夢通りで行われた踊っぺYOSAKOIオットどっこい郡山に参加し演舞してきました!

暑い日でしたが朝から夕方までチームとしての演舞はもちろん、他のチームと一緒に踊る総踊りも最後まで笑顔で楽しく演舞することができました。

また、県中地区よさこい愛好会の新曲UNEMEのお披露目にも参加しました。新曲のふりを覚えるために練習会に参加しながらこの日のために精一杯練習してきました。緊張もありましたがそれ以上に達成感を味わうことができたイベントになりました。

他チームから得たたくさんの刺激を生かし、私たちらしい演舞につながるよう、さらに頑張っていきたいと思います。

<生徒の声>

・暑い中での演舞だったけど最後まで楽しんで踊ることができた。

・他のチームの演舞を見てたくさん学ぶことがあった。自分たちの演舞に生かしていきたい。

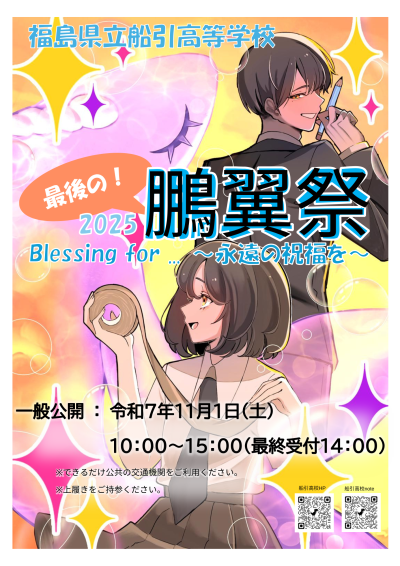

公開文化祭「鵬翼祭(ほうよくさい)」のポスターが完成しました。

令和8年4月に小野高校と統合し、「あぶくま柏鵬(はくほう)高校」となる船引高校にとって、最後の公開文化祭になります。

鵬翼祭実行委員や生徒会役員が中心となって準備を進めています。

ぜひお越しください。

【制作した生徒の声】

・船引高校として最後の文化祭を華やかに彩れるようなポスターにすることができてよかったです。

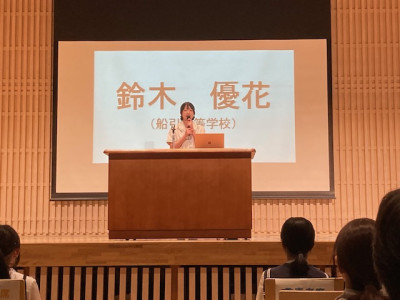

8月30日(土)に郡山市の中央公民館で、第11回ビブリオバトル福島県大会県中地区予選会が行われ、3年の鈴木優花さんが本校の代表として出場してきました。

選んだ本は『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話(坪田信貴・著)』です。鈴木さんは就職試験の準備と並行しながら、夏休み中からコツコツ準備を進め、本番では大勢の観客が見守る中、練習の成果を発揮し、本の魅力を伝える素晴らしい発表を披露することができました。

今回鈴木さんが取り上げた『ビリギャル』には、様々な勉強法が掲載されており、高校生の皆さんには是非お勧めしたい一冊です。本校の図書室に所蔵されていますので、興味をもった方は是非読んでみてください。

<生徒感想>

「初めてビブリオバトルに参加しましたが、予選・決勝・大会で多くの本に触れ、そして、私の大好きな本を多くの人に伝えることができて幸せでした。本好きな私が本好きの人と交流できる素敵な経験をすることができたと思います。残念ながらチャンプ本には選ばれませんでしたが、自分の言葉で本を語ることができてとても嬉しく思います」

9月17日に田村高等学校で行われた県南地区家庭クラブ連盟研究発表大会に参加してきました。

学校家庭クラブの部、ホームプロジェクト部の発表をそれぞれ聞くことができ、各校の家庭クラブの取組を知るとともに、とても勉強になりました。

また、講習会も行われ、畳縁で作るペンケースを参加者全員で製作しました。

9月15日(月)、小野町多目的研修集会施設にて、ふくしま鉄道博開催(#いまどき #乗りどき #磐越東線)のイベントの一環である、みそ玉づくりのワークショップに参加してきました。

このイベントは、ふくしま鉄道博開催(#いまどき #乗りどき #磐越東線)のイベント高めるため、小野町出身で発酵学者の第一人者である小泉武夫氏(県しゃくなげ大使)に御協力いただき、磐越東線沿線高校生とのタイアップ企画として、「食」にスポットを当てた「オリジナルみそ玉」の開発を行っていくものです。

家庭クラブの1年生が参加し、他校の生徒の皆さんと交流しながら、初めてのみそ玉づくりを体験してきました。

そこでは発酵について講師の鎌田良様(発酵文化推進機構事務局長)からとても楽しい講話を聴き、みそのすばらしさについて改めて気づくとともに、オリジナルみそ玉の開発に向けた構想を練ることができました。

10月18日のプレシンポジウムや、11月30日のイベントに向けて、家庭クラブで取り組んでいきたいと思います。